Jika sebelumnya kita memahami emosi sebagai hasil interaksi kompleks antara otak DAN sistem saraf maupun zat kimia tubuh, maka langkah berikutnya adalah melihat bagaimana manusia mampu mengelola emosi itu. Dari sinilah lahir konsep Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosional yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi, baik diri sendiri maupun orang lain.

Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual (IQ), melainkan juga oleh bagaimana seseorang mengelola rasa, bersikap dalam tekanan, dan membangun hubungan. Dengan kata lain, EQ adalah “jembatan” antara pikiran dan tindakan, antara dorongan spontan dan keputusan yang matang.

EQ membuat kita mampu mengendalikan amarah, tetap optimis meski gagal, dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Secara neurologis, kemampuan ini muncul dari kerja sama antara sistem limbik yang memicu emosi spontan dan korteks prefrontal yang menimbang konsekuensi jangka panjang. Saat keduanya seimbang, manusia tidak sekadar bereaksi, tetapi bisa merespons dengan bijaksana.

Namun, kecerdasan emosional bukanlah garis akhir tetapi baru sebatas kemampuan mengelola rasa, belum menjawab pertanyaan yang lebih dalam: untuk apa kita megendalikan emosi? untuk apa kita memilih tetap bertahan? apa makna di balik setiap emosi yang kita alami?

Di sinilah Spiritual Quotient (SQ) hadir. Jika EQ menolong kita mengendalikan emosi, maka SQ menolong kita menemukan arah. EQ mengajarkan bagaimana menenangkan diri saat marah, tetapi SQ menyingkapkan alasan moral mengapa gigih dan kuat lebih bernilai daripada melampiaskan kemarahan. EQ membuat kita peka terhadap perasaan orang lain, sementara SQ mengingatkan bahwa setiap jiwa adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.

Dengan kata lain, EQ membantu menjaga keseimbangan, sementara SQ menghadirkan kedamaian. EQ menjawab bagaimana, SQ menjawab mengapa. Keduanya saling melengkapi. Seorang pemimpin dengan EQ tinggi mungkin berhasil membangun tim yang solid. Tetapi tanpa SQ, tujuan kepemimpinannya bisa tidak berarti jika sekadar mengejar hasil tanpa makna. Sebaliknya, ketika EQ dipadukan dengan SQ, lahirlah kepemimpinan yang bukan hanya efektif, tetapi juga berlandaskan nilai dan tujuan yang lebih luhur.

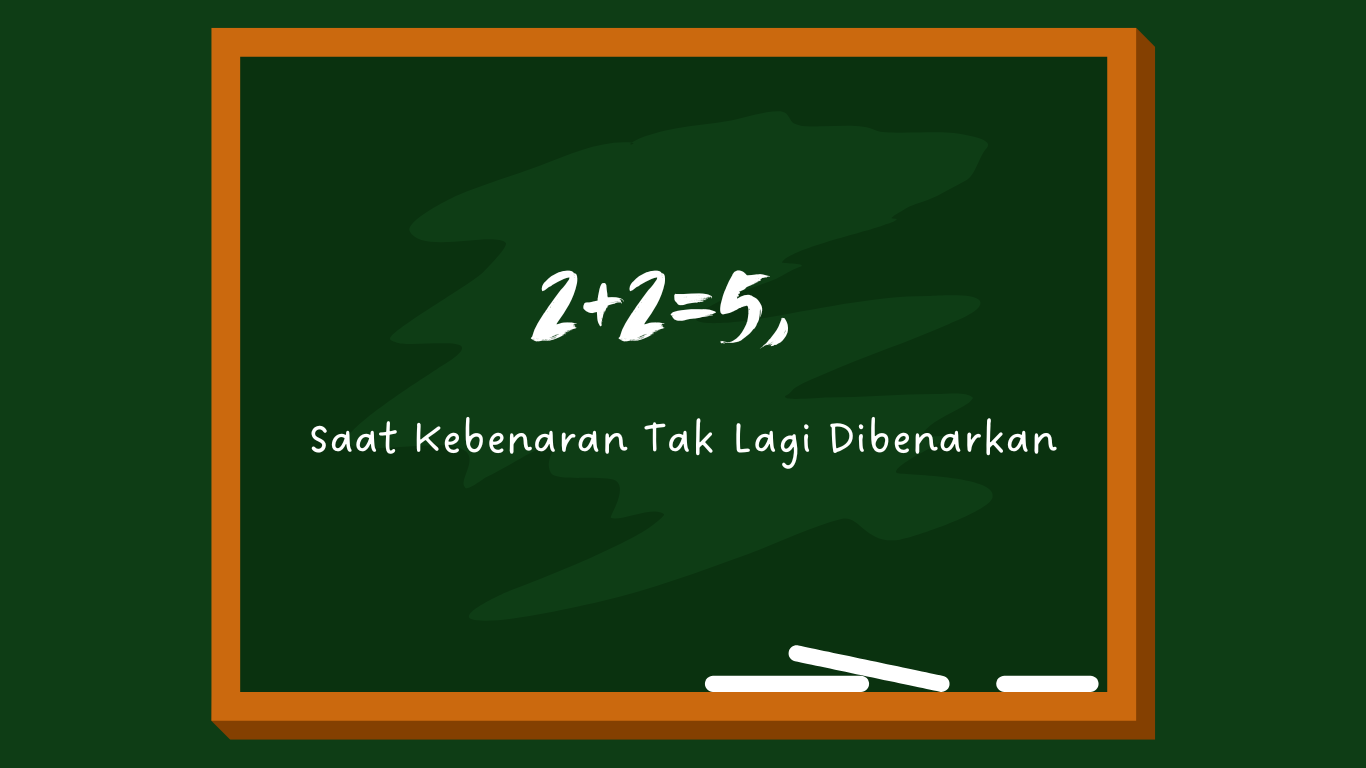

Dan di sinilah letak tantangan manusia modern: semakin banyak orang yang cakap secara teknis, bahkan mampu mengendalikan emosinya, tetapi kehilangan arah tentang untuk apa semua itu dilakukan. Seolah ada kehampaan, ruang kosong di balik keberhasilan lahiriah. Inilah yang kerap membuat banyak orang terjebak dalam krisis identitas, merasa hidup, tetapi tidak tahu ke mana harus melangkah.

Mungkin, justru di titik inilah pentingnya menggali bukan hanya kecerdasan otak dan emosi, tetapi juga kecerdasan spiritual. Karena pada akhirnya, manusia bukan hanya makhluk yang berpikir dan merasa, tetapi juga mencari makna.

PENULIS: GWEN